胃息肉是不是胃癌先兆?要不要切?这些知识你一定要知道!

2025-08-20

说起胃息肉,相信大家会比较陌生,由于其刚出现的时候,并不会给身体造成太大影响,所以不容易被人所发现。只有在胃镜检查的时候,才会在检查单上显示:“胃息肉”。很多患者看到这样的报告单,会以为自己得了胃癌,经常是焦虑烦躁、郁郁寡欢,顿时对生活失去信心。

那么胃息肉到底是怎么回事?

有什么临床表现?

为什么会患上这种疾病?如何进行有效治疗?

胃里面长息肉,会不会引发癌变?需不需要切除?鉴于诸如此类的问题,今天消化内科专家杨周果医生将进行重点的论述和详细的讲解,希望可以给大家提供些许的帮助。

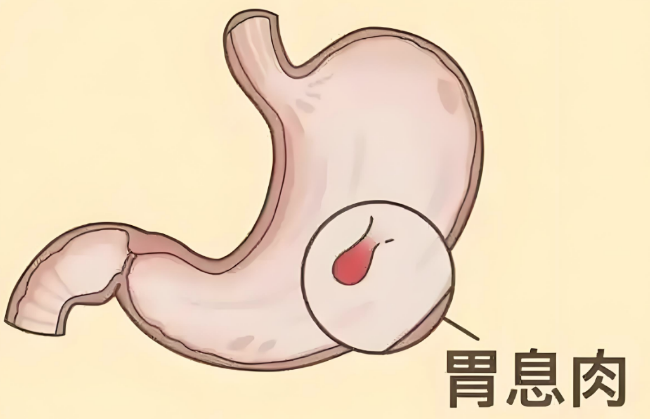

到底什么是胃息肉?

息肉是指从黏膜表面突出的异常生长的组织,在没有确定病理性质之前一概称之为息肉。通常来说,起源于黏膜细胞长时间的生长聚集会形成息肉。一般在胃中生长的息肉被称为胃息肉,在临床上是比较常见的疾病。这种疾病大多数情况都是患者通过上消化道内镜检查才得以发现。

得了胃息肉疾病的患者

会有哪些日常表现?

1. 早期或无并发症时

日常生活中,症状发作时,患者会时常感觉到上腹隐隐作痛、食欲不振、呕吐感明显。合并溃疡或者糜烂者可能出现上消化道出血,大多数情况会表现为黑便、粪潜血,极少数情况会出现呕血。而位于幽门部的带蒂息肉,可脱入十二指肠或者幽门管,进而造成幽门梗阻。

2. 腹痛

这种现象是临床的主要症状之一,可能会出现急性腹痛或者慢性腹痛,发病原因比较复杂,多数情况为器质性,少数情况是功能性,经常是由于腹腔内器官病变多引起的,也可能会是腹腔外器官病变所致。

3. 恶心和呕吐

呕吐和恶心是该疾病的常见症状。恶心是呕吐的前驱感觉,但是也可能单独会出现。一般表现为上腹特殊不适感,同时伴有血压降低、头晕等并发症状。

4. 上腹部不适

临床上通常表现为腹部隐隐作痛且伴随有腹胀现象。通常情况下,胃息肉都长的很小,不到1厘米,增生性息肉一般表现为良性病变,只有少部分人会出现增生性息肉长大,继而造成胃肠道消化不良、腹部不适等,有时还会引发消化道出血。

为什么会长胃息肉?

1. 幽门螺杆菌感染

当人体中存在幽门螺杆菌时,会释放多种细胞因子及炎症介质,进而损伤胃黏膜,刺激胃上皮细胞增生,从而造成胃息肉的出现。

2. 遗传因素

鼻息肉的形成和人体基因变异也有着密切的联系,但具体机制还不明确。

3. 胆汁反流

人体的十二指肠液中含有胰酶和胆酸,会反流到胃中,对胃黏膜造成损伤,并导致胃黏膜的炎症性增生,进而产生胃息肉。与此同时,十二指肠中胰酶、胆酸的大量反流,会使胃中的PH 值升高,增生胃泌素,从而在胃中出现息肉。

4. 抑酸药

那些长时间服用抑酸药的患者,会引起高胃泌素血症的发生,进而会促进胃腺体囊状扩张,形成鼻息肉。此外,胃底腺息肉的产生和抑酸药有着直接关系,有少数患者在停止服用抑酸药后,胃底腺息肉会消失不见。

5. 饮酒

经常饮酒的人,会使得胃黏膜出现损伤,细菌繁殖增加,并且慢性胃炎的发病率也会明显上升,加速了亚硝胺类致癌物质的形成,进而鼻息肉发生的风险也会大大提升。

6. 吸烟

众所周知,烟中含有大量的致癌物质,长期吸烟的人,无论是哪种疾病,其发生率相较于不吸烟的人来说都会高出很多,当然,胃息肉也不例外。吸烟会增加幽门螺杆菌病的感染率,进而引发胃息肉的发生。另外,抽烟产生的烟雾中含有多种的致癌物质可能会结合 DNA 形成加合物,对于正常细胞复制进行干扰,影响 DNA 修复,造成胃黏膜发生不可逆转的基因改变,从而促进胃息肉的形成。

此外,有研究认为腌制食物、油炸食物、少量进食蔬菜、肥胖、脂血症等都会在一定程度上增加罹患胃息肉发生的几率。并且,男性比女性、老年人比青年人更容易患得胃息肉。

胃息肉该如何进行治疗?

一般而言,针对胃息肉的治疗进行内镜切除是首选的治疗方案。这是因为内镜治疗对患者的损伤比较小、操作简便、费用比较低,基本上一次手术可痊愈,少数情况得进行分次切除。

小息肉(直径小于 0.5cm),在进行胃镜检查的时候可以顺便摘除。

高频电凝切除法:是现阶段应用比较广泛的方法,其原理是通过高频电流产生的热效

应将组织进行凝固、坏死,以此来切除息肉。这种方法适用于在较大息肉的镜下治疗。

对于已经确诊伴有高级别上皮内瘤变或者已经癌变的,应视情况而定,内镜下行 ESD或者 EMR 术,或者选用外科手术进行治疗。

客服热线:

客服热线:

导航

导航